Wladimir Putin habe sich leider nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt hätten, habe ich irgendwo gelesen.

Was können wir nun noch unternehmen, um den Tyrannen zu besänftigen?

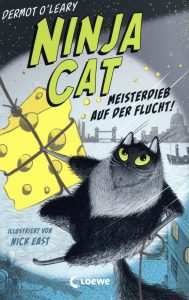

„Den Menschen geht es immer nur um Ego und Stolz, was zu Konflikten führt. Also wurde jedem höheren Anführer auf der ganzen Welt eine Ninja-Katze zugeteilt. Und jedes Mal, wenn ein Präsident einen dicken Hals bekommt und kurz davor ist, etwas Dummes zu tun … Nun ja, dann tun wir, was Katzen schon immer getan haben. Wir sind süß, setzen uns auf seinen Schoß, schnurren und senken damit seinen Puls, all das, was Menschen entspannt und davon abhält, etwas Unüberlegtes zu tun. Kurz gesagt, ohne uns wäre die Welt das absolute Chaos.“

Also wünschen wir uns, dass nicht der britische Geheimdienst den Konflikt im Osten Europas anheizte, sondern der „ALTEHRWÜRDIGE ORDEN DER INTERNATIONALEN NINJA-KATZEN“, von dem hier (in dem kuriosen Kinderbuch NINJA CAT) die Rede ist, ihn zu befrieden unternähme.

Also wünschen wir uns, dass nicht der britische Geheimdienst den Konflikt im Osten Europas anheizte, sondern der „ALTEHRWÜRDIGE ORDEN DER INTERNATIONALEN NINJA-KATZEN“, von dem hier (in dem kuriosen Kinderbuch NINJA CAT) die Rede ist, ihn zu befrieden unternähme.

Katzen in den Kreml! Putins zähnefletschende Hunde gehören nach Sibirien verbannt.

Wenn aus Stuttgart eine Bestellung kommt, dann liefere ich gerne! Nicht nur die in Schwaben Sesshaften, also zum Beispiel der Herr, der dort heute den Bauernkalender auspacken durfte, können sich der Dienstleistung erfreuen, dass ich ihnen Bücher ohne Versandkostenzuschlag liefere: Dies gilt für ganz Deutschland. Eine Ausnahme muss ich, der ich selber aus Schwaben stamme, aber machen: Südbaden betrachte ich als abtrünnig, wer von dort eine Bestellung aufgibt, muss also mit Sanktionen rechnen!

Wenn aus Stuttgart eine Bestellung kommt, dann liefere ich gerne! Nicht nur die in Schwaben Sesshaften, also zum Beispiel der Herr, der dort heute den Bauernkalender auspacken durfte, können sich der Dienstleistung erfreuen, dass ich ihnen Bücher ohne Versandkostenzuschlag liefere: Dies gilt für ganz Deutschland. Eine Ausnahme muss ich, der ich selber aus Schwaben stamme, aber machen: Südbaden betrachte ich als abtrünnig, wer von dort eine Bestellung aufgibt, muss also mit Sanktionen rechnen!

Der vom Dudenverlag herausgegebene Kalender Vergessene Wortschätze widmet sich auf einem Blatt pro Tag einem Wort, das aus dem Duden bereits gestrichen ist oder womöglich bald von der Streichung betroffen sein wird.

Der vom Dudenverlag herausgegebene Kalender Vergessene Wortschätze widmet sich auf einem Blatt pro Tag einem Wort, das aus dem Duden bereits gestrichen ist oder womöglich bald von der Streichung betroffen sein wird.

Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen von den Dingen beunruhigen die Menschen, heißt es darin: Wenn wir nun auf Hindernisse stoßen oder beunruhigt oder bekümmert sind, so wollen wir niemals einen andern anklagen, sondern uns selbst, das heißt: unsere eigenen Meinungen.

Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen von den Dingen beunruhigen die Menschen, heißt es darin: Wenn wir nun auf Hindernisse stoßen oder beunruhigt oder bekümmert sind, so wollen wir niemals einen andern anklagen, sondern uns selbst, das heißt: unsere eigenen Meinungen.