Heute vor 75 Jahren tritt Hans Henny Jahnn in einem unversehrten Saal des Hamburger Rathauses auf und hält eine Ansprache, welche mir, seit ich sie vor einigen Jahren in der Zeitschrift SINN UND FORM gelesen habe, nicht mehr aus dem Kopf geht. Der Schriftsteller, Pazifist und Orgelbauer ist 1946 aus dem Bornholmer Exil in seine Geburtsstadt zurückgekehrt.

Gibt es eine andere bedeutende Rede, die die Opfer der Jahre 1914 bis 1945 bedauert, die das Leid der Tiere einschließt? Jahnn hält es für seine Pflicht, dass ich als Lebender jener gedenke, die nicht mehr leben, der toten Menschen und der toten Tiere, die in diesen grässlichen Jahren dahingegangen sind.

Gibt es eine andere bedeutende Rede, die die Opfer der Jahre 1914 bis 1945 bedauert, die das Leid der Tiere einschließt? Jahnn hält es für seine Pflicht, dass ich als Lebender jener gedenke, die nicht mehr leben, der toten Menschen und der toten Tiere, die in diesen grässlichen Jahren dahingegangen sind.

Mitleid, das die Tiere nicht berücksichtigt, ist kein Mitleid. Mitleid aber ist es, dass diese irdische Welt mit Musik ausgewölbt wurde. Der Kuhhüter ruft die Rinder durch seinen Gesang in den Stall, fährt Jahnn fort.

Nun meine Bitte: Lesen Sie Am laufenden Band, die Aufzeichnungen aus der Fleischfabrik von Joseph Ponthus. Es gibt Menschen auf dieser Welt die noch nie in der Fabrik und im Krieg waren, schreibt der Autor eindringlich, denn er beneidet sie.

Doch wo kann der Mensch seinen Trost finden, wenn nicht in der Musik: Es gibt den Schlusschor in Bachs Matthäuspassion …

Des gebürtigen Dresdners Lyrische Hausapotheke hat der Atrium-Verlag gerade in einer hübschen handlichen Leinen-Ausgabe geliefert. Darin steht der bedenkenswerte Satz: Wer nicht krank wird, darf für trotzig gelten.

Des gebürtigen Dresdners Lyrische Hausapotheke hat der Atrium-Verlag gerade in einer hübschen handlichen Leinen-Ausgabe geliefert. Darin steht der bedenkenswerte Satz: Wer nicht krank wird, darf für trotzig gelten.

Klassisch isst man Eisbein mit Erbspüree, Sauerkraut und viel Senf, heißt es im kleenen Zille-Kochbuch (Bild und Heimat, 9,99 Euro). Wem das nicht schmeckt, der muss in Quarantäne.

Klassisch isst man Eisbein mit Erbspüree, Sauerkraut und viel Senf, heißt es im kleenen Zille-Kochbuch (Bild und Heimat, 9,99 Euro). Wem das nicht schmeckt, der muss in Quarantäne.

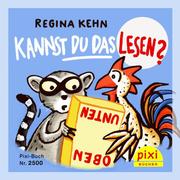

Ein Pixi-Buch ist nicht sehr groß, doch auf seine 24 Seiten passt immer eine lustige oder lehrreiche Geschichte. Pixi-Bücher bieten Leseförderung und Sammelspaß und haben auf dem hinteren Umschlag einen Spiel- oder Basteltipp, präsentiert von Pixi, das bei jedem Wetter draußen ist; auf der Bölschestraße, wo Maskenpflicht besteht, ist sein Mund und seine Nase mit dem roten Tuch mit weißen Punkten bedeckt. In meinem Geschäft bilden die Pixi-Bücher die am meisten verkaufte Buchreihe, seit vielen Jahren gibt es sie für 99 Cent.

Ein Pixi-Buch ist nicht sehr groß, doch auf seine 24 Seiten passt immer eine lustige oder lehrreiche Geschichte. Pixi-Bücher bieten Leseförderung und Sammelspaß und haben auf dem hinteren Umschlag einen Spiel- oder Basteltipp, präsentiert von Pixi, das bei jedem Wetter draußen ist; auf der Bölschestraße, wo Maskenpflicht besteht, ist sein Mund und seine Nase mit dem roten Tuch mit weißen Punkten bedeckt. In meinem Geschäft bilden die Pixi-Bücher die am meisten verkaufte Buchreihe, seit vielen Jahren gibt es sie für 99 Cent.

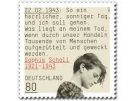

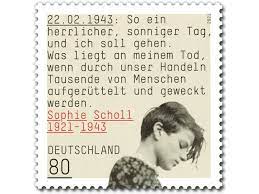

An Sophie Scholl, die durchaus nicht selbstsüchtig war, sondern von Selbstzweifeln geplagt den Glauben an das Gute im Menschen suchte, hat mich der weite geistige Horizont beeindruckt, den sie während ihrer kurzen Lebensdauer in sich aufnehmen konnte. Die Gerechtigkeit bedeutete ihr mehr als die Loyalität. Sie war heiter, aber auch verschlossen. Blaise Pascal las sie besonders gern, berichtet ihre Biografin: seine Logik des Herzens war ihr wesentlich.

An Sophie Scholl, die durchaus nicht selbstsüchtig war, sondern von Selbstzweifeln geplagt den Glauben an das Gute im Menschen suchte, hat mich der weite geistige Horizont beeindruckt, den sie während ihrer kurzen Lebensdauer in sich aufnehmen konnte. Die Gerechtigkeit bedeutete ihr mehr als die Loyalität. Sie war heiter, aber auch verschlossen. Blaise Pascal las sie besonders gern, berichtet ihre Biografin: seine Logik des Herzens war ihr wesentlich.

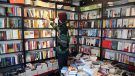

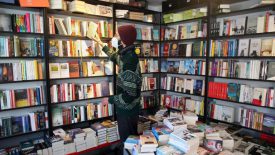

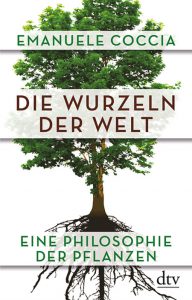

Es ist so schön, in aller Ruhe in der Bölschestraße spazierenzugehen, wo endlich kein geschäftiges Treiben mehr herrscht. Zwischen den Pflastersteinen an der Buchhandlung macht sich der Löwenzahn breit, die Welt ist immer Lebensraum, sagt Emanuele Coccia (Die Wurzeln der Welt, dtv, 10,90 Euro), und der Mensch ist nicht viel darin.

Es ist so schön, in aller Ruhe in der Bölschestraße spazierenzugehen, wo endlich kein geschäftiges Treiben mehr herrscht. Zwischen den Pflastersteinen an der Buchhandlung macht sich der Löwenzahn breit, die Welt ist immer Lebensraum, sagt Emanuele Coccia (Die Wurzeln der Welt, dtv, 10,90 Euro), und der Mensch ist nicht viel darin.